- 「将来のために、少しでもお金を賢く使いたい…」

- 「投資や資産形成に興味はあるけど、何から始めたらいいかわからない…」

こんにちは!ぐーです。

いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます!

私も将来のお金について考え始めたとき、たくさんの情報の中から「何が自分にとって本当にプラスになるんだろう?」と悩んだ経験があります。

そんな私が、投資と同じくらい「絶対にやった方がいい!」と断言できる制度、それが「ふるさと納税」です。

- 「名前は聞いたことあるけど、なんだか難しそう…」

- 「手続きがめんどくさそう…」

そう感じて、今まで一歩踏み出せずにいたかもしれませんね。

でも、この記事を読み終える頃には、その考えは180度変わり、「なんで今までやらなかったんだろう!」と思えるはずです。

今回は、ふるさと納税の基本から、具体的な始め方、そして初心者がつまずきやすいポイントまで、分かりやすく、丁寧に解説していきます。

そもそも「ふるさと納税」って何?怪しい制度じゃないの?

まず、一番大切なことからお伝えしますね。ふるさと納税は、国が推奨している、まったく怪しくない、非常にお得な制度です。

一言でいうと、「あなたが応援したい自治体(都道府県や市区町村)に寄付をすると、寄付した金額のうち大部分が翌年の税金から控除(差し引かれ)、さらにお礼の品(返礼品)として地域の特産品などがもらえる制度」のことです。

ポイントは3つです。

- 実質的な自己負担はたったの2,000円:例えば3万円を寄付しても、2万8,000円は翌年の住民税などから差し引かれます。

- 豪華な返礼品がもらえる:寄付額の3割以下に相当する、地域の特産品(お肉、お米、フルーツなど)や日用品がもらえます。

- 税金の使い道を選べる:「子育て支援」や「自然保護」など、寄付金の使い道を指定できる自治体もあり、社会貢献にも繋がります。

つまり、実質2,000円で、数万円分の返礼品がもらえちゃうという、まさに「やらない理由が見つからない」制度なんです!

知らないと損!ふるさと納税、3つの大きなメリット

これまでお伝えした通り、ふるさと納税は非常にお得な制度ですが、そのメリットを改めて4つに整理してみましょう。

- 実質2,000円の負担で豪華な返礼品がもらえる

これが最大の魅力ですよね。普段は手が出ない高級なお肉やフルーツ、お米やティッシュペーパーなどの日用品が実質2,000円で手に入るため、家計の節約にも繋がります。 - 翌年の税金が控除される(安くなる)

寄付した金額から2,000円を引いた額が、翌年の住民税や所得税から控除されます。つまり、税金を「前払い」している感覚に近いかもしれません。どうせ払う税金なら、返礼品がもらえる方が断然お得です。 - 応援したい自治体やお金の使い道を選べる

自分の故郷や、旅行で訪れた思い出の場所、災害で被害を受けた地域など、あなたが応援したい自治体に直接貢献できます。「子育て支援」や「環境保護」など、寄付金の使い道を指定できる場合もあり、社会貢献にも繋がります。

2025年の9月中までなら、メリットがもう1つあります。それは、クレジットカード払いでポイントも貯まることです。

ほとんどのふるさと納税サイトでは、クレジットカード決済が可能です。そのため、寄付額に応じたクレジットカードのポイントもしっかり貯まります。「楽天ふるさと納税」なら楽天ポイントが貯まるなど、サイト独自のポイントアップキャンペーンを活用すれば、自己負担額の2,000円分を上回るポイントを得ることも可能です。

ただ、これはあまりにお得すぎるため、10月からはポイント付与が廃止されます。

もしまだ今年のふるさと納税をされていない方がいたら、9月中にしてしまった方がお得です!急ぎましょう!

始める前に知っておきたい注意点(デメリット)

もちろん、いいことばかりではありません。後から「知らなかった!」と慌てないために、知っておくべき注意点(デメリット)も正直にお伝えしますね。

- 控除上限額を超えた分は純粋な寄付になる

お得になるのは、あなたの年収や家族構成によって決まる「控除上限額」の範囲内だけです。上限を超えて寄付した分は、税金の控除対象にならず、全額自己負担となるので注意しましょう。 - 寄付は一時的に自己資金で立て替える必要がある

寄付の支払いは、クレジットカードなどで「その場」で行いますが、税金の控除が適用されるのは「翌年」です。そのため、一時的には手元の資金で支払う必要があります。計画的に利用することが大切です。 - 税金控除には申請手続きが必須

寄付して返礼品を受け取っただけでは、税金は安くなりません。後ほど説明する「ワンストップ特例制度」や「確定申告」といった手続きを必ず行う必要があります。忘れると控除が受けられないので、ここが一番重要なポイントです。 - 返礼品がすぐに届くとは限らない

人気の返礼品や、収穫時期が決まっている果物などは、申し込んでから手元に届くまで数ヶ月かかることもあります。すぐに必要なものを頼むのではなく、余裕を持って楽しむのがおすすめです。

これらのメリット・デメリットをしっかり理解すれば、あなたはもうふるさと納税マスターの一歩手前です!

では次に、具体的に「いくらまで寄付できるのか」を見ていきましょう。

どれくらいお得なの?年収別シミュレーション

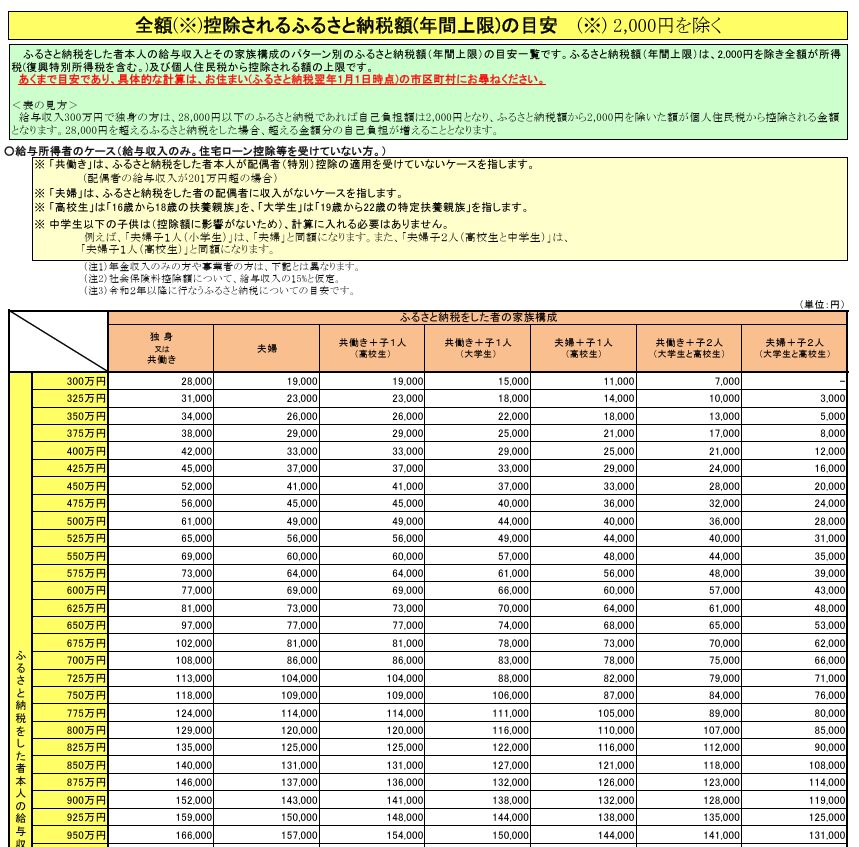

「じゃあ、いくらでも寄付できるの?」というと、そうではありません。お得になる上限額(控除上限額)は、年収や家族構成によって決まります。

総務省のウェブサイトを参考に、いくつかモデルケースを見てみましょう。

| 年収 | 家族構成 | 控除上限額の目安 |

| 300万円 | 独身 | 約28,000円 |

| 400万円 | 独身 | 約42,000円 |

| 500万円 | 夫婦(配偶者に収入がない場合) | 約49,000円 |

| 600万円 | 夫婦+子1人(高校生) | 約60,000円 |

出典:総務省 2,000円を除く全額が控除できる寄附金額の一覧(目安)

例えば、年収400万円の独身の方なら、約42,000円まで寄付できます。

この場合、自己負担2,000円を引いた40,000円が、翌年の住民税から安くなるイメージです。

そして、42,000円の寄付に対して、約12,600円分(42,000円 × 30%)の返礼品がもらえる計算になります。

2,000円払って、12,600円相当の品物がもらえる…。

投資の「利回り」で考えたら、これは驚異的なことですよね。

投資でこれだけのリターンを確実に出すのは至難の業です。だからこそ、資産形成の第一歩として、ふるさと納税は最適なんです。

ご自身の正確な上限額は、ふるさと納税サイトの「控除額シミュレーション」で簡単に計算できますので、ぜひ試してみてください。(少し下のリンクから計算できます)

【初心者でも簡単】5ステップで始めるふるさと納税

「お得なのはわかったけど、やっぱり手続きが…」という人も大丈夫です!ネットショッピングと同じくらい簡単ですよ。

Step1:自分の「控除上限額」を調べる

まずは、自分がいくらまで寄付できるのかを把握しましょう。

「さとふる」や「楽天ふるさと納税」などのサイトにある「控除額シミュレーション」を使えば、源泉徴収票を見ながら入力するだけで、数分で上限額がわかります。

源泉徴収票が手元になくても、去年の年収が大体わかれば、おおよその金額は把握できますので、まずは気軽に試してみましょう。

Step2:ふるさと納税サイトを選ぶ

たくさんのサイトがありますが、初心者の方におすすめなのは以下の3つです。

- 楽天ふるさと納税:楽天ポイントが貯まる&使えるのが最大の魅力。お買い物マラソンなどを活用すれば、ポイント還元で自己負担2,000円を上回ることも!

- さとふる:サイトが見やすく、返礼品のレビューも豊富。初心者でも直感的に使いやすいのが特徴です。

- ふるなび:家電製品の取り扱いが豊富。寄付額に応じてAmazonギフトカードがもらえるキャンペーンも人気です。

普段使っているサービスに合わせて選ぶのが良いでしょう。

Step3:寄付する自治体と返礼品を選ぶ

ここが一番楽しい時間です!

返礼品には、お肉、お米、フルーツ、お酒、日用品(トイレットペーパーやティッシュ)など、本当にたくさんの種類があります。

私の実体験ですが、最初は「タオル」などの日用品がおすすめです。

普段必ず買うものが返礼品で届けば、その分の生活費が浮きますよね。これは、家計にとって実質的なプラスになります。

少し慣れてきたら、普段は買わないような「ちょっと贅沢な黒毛和牛」や「高級シャインマスカット」、「特産品のいくら」などを選ぶと、生活の満足度がグッと上がります。

ちなみに、私が初めて選んだ返礼品は、普段自分では買わない少し高級な牛タンセットでした。食卓がとても豊かになり、ふるさと納税の魅力を実感したのを覚えています。

ランキングやレビューを参考に、宝探し感覚で選んでみてください。

Step4:寄付を申し込む

返礼品が決まったら、あとはネットショッピングと同じ。

届け先や支払い方法を入力して、申し込みは完了です。簡単ですよね。

Step5:税金控除の手続きをする(超重要!)

寄付をして満足、では終わりません。税金の控除を受けるための手続きが必要です。

でも、これもとっても簡単。会社員の方なら、ほとんどの場合「ワンストップ特例制度」が使えます。

【ワンストップ特例制度とは?】

確定申告をしなくても、ふるさと納税の寄付金控除が受けられる便利な仕組みです。

- 利用できる条件

- もともと確定申告をする必要のない給与所得者(会社員など)であること

- 1年間の寄付先が5自治体以内であること

- 手続き方法

- 寄付を申し込むと、自治体から「寄付金受領証明書」と一緒に「ワンストップ特例申請書」が送られてきます。

- この申請書に必要事項を記入し、マイナンバーカードのコピーなどの本人確認書類を添えて、翌年の1月10日必着で寄付した自治体に郵送するだけ。

これだけで、翌年6月以降の住民税が自動的に安くなります。封筒と切手さえ用意すれば完了するので、忘れないうちにサッと済ませてしまいましょう!

ここだけは注意!初心者がやりがちな失敗談

最後に、私がこれまで見てきた初心者の失敗談を3つお伝えします。これさえ押さえておけば、もう大丈夫!

- 上限額を超えて寄付しちゃった!

上限額を超えた分は、純粋な「寄付」になり、税金の控除は受けられません。私自身も思ったより年収が少なかった年はちょっとオーバーしてしまったことがありました。シミュレーションで出た金額の9割くらいを目安にすると、安心して楽しめます。 - 寄付者の名義を間違えた!

ふるさと納税は、税金を納めている本人の名義で行う必要があります。例えば、ご主人の名義で税金を納めている場合、奥様の名前で寄付をしても控除は受けられません。サイトに登録する名義は必ず確認しましょう。 - ワンストップ特例の申請を忘れた!

意外と多いのがこのパターン。申請書を出し忘れると、せっかくの税金控除が受けられません。返礼品が届いて嬉しい気持ちはわかりますが、申請書が届いたらすぐに記入してポストに投函しましょう。

まとめ:あなたも今日からお得生活を始めよう!

ふるさと納税は、難しい手続きが必要な特別な制度ではないとご理解いただけたと思います。

実質2,000円の負担で、生活を豊かにし、家計を助けてくれる、とても良い選択です。

浮いたお金で欲しかった本を買うのもよし、少し良いレストランで食事をするのもよし、もちろん投資に回して、さらにお金を育てていくのも素晴らしい選択です。

この記事を読んで、「やってみようかな」と少しでも思ってくれたなら、まずは控除額のシミュレーションから始めてみましょう。

一緒に資産形成をがんばっていきましょう!

コメント